Bei dem berühmten Ausbruch des Helgafell, eines Vulkans auf der Insel Heimaey, live übertragen von einem Dutzend hustender Fernsehteams, sah ich, unter dem Schwefelregen, einen älteren Mann in Hosenträgern, der, achselzuckend und ohne sich weiter zu kümmern um Sturmwind, Hitze, Kameraleute, Asche, Zuschauer (unter ihnen auch ich vor dem bläulichen Blildschirm auf meinem Teppich), mit einem Gartenschlauch, dünn aber deutlich sichtbar, gegen die Lava vorging, bis endlich Nachbarn, Soldaten, Schulkinder, ja sogar Feuerwehrleute mit Schläuchen, immer mehr Schläuchen, gegen die heiße, unaufhaltsam vorrückende Lava eine Mauer aus naß erstarrter kalter Lava höher und höher türmten, und so, zwar aschgrau und nicht für immer, doch einstweilen,, den Untergang des Abendlandes aufschoben, dergestalt, daß, falls sie nicht gestorben sind, auf Heimaey, einer Insel unweit von Island, heute noch diese Leute in ihren kleinen bunten Holzhäusern morgens erwachen und nachmittags, unbeachtet von Kameras, den Salat in ihren Gärten, lavagedüngt und riesenköpfig, sprengen, vorläufig nur, natürlich, doch ohne Panik.

Der Untergang der Titanic, Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt am Main, 2019

Archiv der Kategorie: Gedanken zum Stück

Im „Titanic“-Wrack fand man keine sterblichen Überreste. Stimmt’s?

von Christoph Drösser in ZEIT Nr. 06/2024

Mehr als 1.500 Menschen sind beim Untergang der Titanic im Jahr 1912 ums Leben gekommen. Die meisten der Opfer befanden sich auf dem Schiff, als es sank. Das Wrack, 1985 entdeckt, liegt in 3.800 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund. Seitdem haben viele Tauchfahrten zur Unglücksstelle stattgefunden. Allein James Cameron, der Regisseur des Titanic-Films, hat das Schiff 33-mal mit einer Tauchkapsel erkundet. Aber auf keinem der Bilder vom Wrack sind Leichenteile zu sehen. Und das nicht aus Gründen der Pietät: „Wir haben Kleidungsstücke gesehen, wir haben Schuhe gesehen. Aber wir haben niemals menschliche Überreste gesehen“, erzählte Cameron im Jahr 2012 der New York Times.

Dass die weichen Teile des menschlichen Körpers sich in dieser langen Zeit im Wasser auflösen oder von Meeresbewohnern gefressen werden, ist plausibel. Aber was ist mit den Knochen? Im Wrack der Vasa, die auf ihrer Jungfernfahrt 1628 in der Ostsee sank, wurden nach über 300 Jahren Skelette gefunden. Was also geschah mit den toten Passagieren der Titanic?

Unsere Knochen bestehen zum großen Teil aus Kalziumverbindungen. Und deren Löslichkeit im Meerwasser hängt stark von der Wassertiefe ab. In flacheren Gewässern wie der Ostsee erhalten sich Knochen sehr gut. Sie sinken zu Boden und bilden dort Sedimente.

Aber unterhalb einer bestimmten Tiefe beginnen sich Kalziumverbindungen viel stärker aufzulösen als weiter oben. Lysokline nennt man diese Wassertiefe, im äquatorialen Bereich des Pazifiks liegt sie bei etwa vier Kilometer Tiefe, im Atlantik bei etwa fünf. Jeweils noch ein paar Hundert Meter tiefer befindet sich die Karbonat-Kompensationstiefe, eine Grenzfläche, unterhalb derer sich gar keine Karbonat-Sedimente mehr bilden. Wie tief genau diese Grenze verläuft, hängt von vielen Faktoren ab, einige Kilometer sind es in jedem Fall.

Das Titanic-Wrack mit seinen 3.800 Metern liegt in einer Region, in der Knochen beschleunigt abgebaut werden. Deshalb kann man annehmen, dass sich die sterblichen Überreste der Passagiere mit den Jahrzehnten restlos aufgelöst haben.

Auch wenn der Titanic-Entdecker Robert Ballard spekuliert, dass sich in Hohlräumen des Wracks unter besonderen Bedingungen noch Überreste befinden könnten – die Wissenschaft spricht dagegen.

Die Hoods im Sherwood Forest

Es gibt DEN Robin Hood nicht. Wie bitte? Genau – du hast richtig gehört. „Robin Hood“ war schon immer eine gespielte Figur – und ist es auch in unserem Stück. Die „Outlaws“ (Gesetzlosen) nennen wir bei uns „Hoods“. Es ist eine sehr diverse Gemeinschaft, die alle mit ihren eigenen Geschichten aus dem, was wir „normales Leben“ nennen, ausgestiegen sind (oder aussteigen mussten). Anders als im Königreich organiseren sie sich basisdemokratisch und sie arbeiten mit schnell wechselnden „Anführer*innen“. Die haben klar vorgebenene Regeln, die es zu beachten gibt: so ist „Robin“ zwar in der Regel der oder die Front-Frau/Mann, aber Robin muss als gerechte*r Richter*in auftreten – und im Zweifel werden dessen Entscheidung von „Little John“, der nächsten Figur, in Frage gestellt.

So taucht Robin immer wieder anders auf. Und das machte die Figur von Robin Hood immer aus: sie war schwer zu greifen und hat immer andere Akzente und Charakteristika in den frühen Balladen.

Wer sind denn nun diese „Hoods“? Es ist eine Gruppe über alle Altersgruppen und Talente hinweg – bunt und durchmischt. Sie sind sich einig darin, dass man sich untereinander bedingungslos respektieren aber auch beschützen und unterstützen muss.

Zehn Hoods lernst du in unseren Stück kennen und sie alle haben einen Vogelnamen, der zu ihnen passt. Doch dazu erzählen wir euch im nächsten Beitrag mehr.

Mehr Utopien wagen

Utopien sind Sehnsuchtsorte. Orte, die uns vielversprechend, geradezu paradiesisch erscheinen, aber eben manchmal auch so weit weg von den Realitäten des Alltags. Utopien haben es schwer in unserer Zeit. Unsere rationale Wissensgesellschaft hat quasi verlernt zu träumen. Bevor wir uns das Paradies beisehnen, zerstören wir es in Dystopien – die dunkle Utopie.

Warum haben wir aufgehört zu träumen?

Bei all der Notwendigkeit sich „Realitäten“ zu stellen, kann es sein, dass wir etwas verpassen, indem wir die Utopie als Träumerei degradieren und somit die vermeintliche Realität als alternativlos darstellen? Was für eine Verkehrung der Machtinstrumente – waren bis in die Aufklärung hinein das Paradies das Disziplinierungsmittel für das untergebene Volk, so kann man heute mit dem Verweis auf die Sachlage neue Ideen als Spinnerei disqualifizieren und die eigene Agenda als alternativlos – von den realpolitioschen Gegebenheiten erzwungen – abtun.

Michael Ende hat in „Die unendliche Geschichte“ davor gewarnt: der Verlust von Phanatsie führt geradewegs ins Nichts. Wie soll die Welt besser werden, wenn wir sie uns nur schlechter vorstellen können oder wollen? Es braucht die Inspiration, es braucht die Phanatsie, es braucht den Traum – einen Fixtern am Himmel, mit dem man durch die Herausforderungen des Alltags, jenen Realitäten navigieren kann und der uns ggf. in den entscheidenden Momente auch andere Wege aufzeigen kann, die wir gehen könnten.

Wir müssen uns eine bessere Welt denken, um zu überleben.

Die Hoods. In „Die Legende von Robin Hood“ bilden sie einen gesellschaftlichen Gegenentwurf. Sie bilden eine Gemeinschaft, in der es nicht um oben und unten geht, sondern um das Wohl aller, in der es nicht darum geht, seine eigenen Wünsche zu verwirklichen, sondern allen, gleich welche Voraussetzung sie mitbringen, Freiheit und Gleichstellung zu ermöglichen. (Zum zu Grunde gelegten Verständnis von Freiheit in einem späteren Post mehr). Es gibt keine*n Anführer*in, deren/dessen Anspruch sich aus Besitz, Erbfolge oder Bestimmung ableitet – Führung ist situativ, dynamisch und zeitlich extrem begrenzt. Führung ist ein Herausfinden darüber, wer in welcher Situation die beste Option für alle ist. Und dabei muss nicht alles konfliktfrei sein. Natürlich gibt es Unterschiede – im Alter, beim Intellekt, bei den körperlichen Fähigkeiten. Und dennoch bekommt jede*r seine Chance und hat gleichzeitig auch immer die Verantwortung für alle.

Das Spannende: so utopisch ist die Gesellschaft dann doch nicht. Denn in indigenen vor-kollonialen Gesellschaften in Nord-Amerika haben sich sehr ähnliche Strukturen herausgebildet (vgl. Graeber/Wengrow: Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit, 2022).

Es gibt sie also. Die Alternativen. Es ist nicht alles determiniert und wenn ich meine Freiheiten nicht nur zum Konsum nutze, kann ich einen Unterschied machen.

Lasst Utopien wieder zu. Sie werden uns Wege zeigen, bei denen wir schon alle Hoffnung aufgegeben haben.

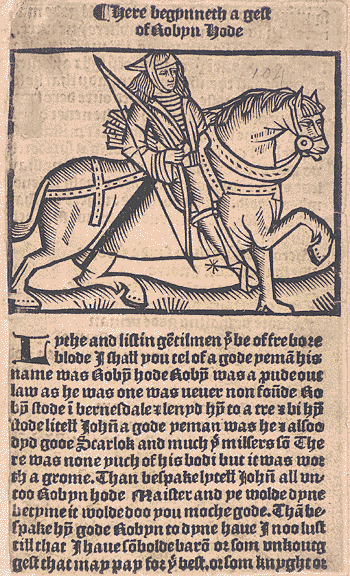

A Gest of Robyn Hode – die vierte Ballade

In unser Einführung vor einigen Wochen haben wir erklärt, dass unsere Robin Hood Version sich an den vier ältesten bekannten Balladen orientiert:

Robin Hood und der Mönch (ca. 1450)

Robin Hood und der Töpfer (ca. 1500)

Robin Hood und Guy von Gisborne (ca. 1500)

Heute stellen wir euch Nummer 4 vor, die am nächsten an den heute bekannteren Umsetzungen ist.

aus https://de.wikipedia.org/wiki/A_Gest_of_Robyn_Hode

„A Gest of Robyn Hode“, zu übersetzen etwa mit „Die Geschichte von Robin Hood“, ist eine im 15. Jahrhundert in mittelenglischer Sprache verfasste und Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckte Ballade. „A Gest of Robyn Hode“ ist der anerkannt wichtigste Quellentext für die heutige Forschung zur literarischen und mutmaßlichen historischen Gestalt Robin Hoods. Übereinstimmend wird diese Dichtung zu den ältesten und zuverlässigsten Überlieferungen gezählt. Gegliedert ist die Gest of Robyn Hode in acht fyttes (modernes Englisch: fits), was in etwa mit „Liedern“ übersetzt werden kann. Sie besteht aus 456 vierzeiligen Strophen. Bekannt ist die Ballade auch unter dem Titel „A Lytell Geste of Robyn Hode“.

Die Gest (vgl. Latein gesta) erzählt die Taten Robyn Hodes (Robin Hoods) und seiner Begleiter Litell Johnn (Little John), Scarlok (Will Scarlet) und Much, the millers son (Much, der Müllerssohn). Weitere Hauptpersonen sind der Ritter Richarde at the Lee (Richard of the Lee) und als Widersacher Robin Hoods der Sheriff of Notyingham (Sheriff von Nottingham).

Die Gest of Robyn Hode spielt in der kleinen Region Barnsdale in der englischen Grafschaft Yorkshire. Der zeitliche Rahmen der Ballade ist nicht eindeutig zu klären; aufgrund der in der Gest of Robyn Hode beschriebenen rechtlichen, sozialen und militärischen Strukturen vermutet die Forschung, dass sich die dort geschilderten Handlungen im 13. Jahrhundert abgespielt haben könnten.

Zur Handlung

Nach einer kurzen Einführung in die Charaktere der Hauptpersonen und den Ort der Handlung erzählen die ersten beiden „Lieder zunächst weniger von den Taten Robin Hoods, sondern drehen sich um den verarmten Ritter Richard of the Lee und dessen Auseinandersetzungen mit einem geldgierigen Abt. Little John begegnet dem sorgenvoll ausschauenden Ritter, dessen Namens anfangs nicht erwähnt wird, und zwingt ihn zur Teilnahme an einem von Robin Hood veranstalteten Gastmahl. Der Ritter offenbart, dass er nur noch 10 Schillinge besäße und erzählt zur Erklärung, dass er zur Rettung seines Sohns, dem die Tötung zweier Männer vorgeworfen wird, sein gesamtes Vermögen habe ausgeben und seine Ländereien verpfänden müssen. Robin Hood leiht dem Ritter 400 Pfund, die dieser zur Tilgung seiner Restschuld dringend benötigt, und Little John begleitet ihn als Knappe. Der Ritter prüft den Abt, dem er das Geld schuldet, indem er vorgibt, weiterhin nicht über genügend Geld zur Tilgung seiner Schulden zu verfügen. Er bittet ihn, Gnade zu zeigen. Doch der Abt besteht auf der Zahlung, woraufhin der Ritter sein Täuschungsmanöver enthüllt und seine Schulden begleicht. Danach spart er darauf, dem Bandenführer das geliehene Geld zurückzahlen zu können. Im Laufe der Dichtung entwickelt sich zwischen ihm und Robin Hood eine Art Freundschaft.

Im dritten Lied scheidet Little John aus dem Dienst des Ritters aus, nimmt an einem Bogenschützenwettbewerb teil und gewinnt. Daraufhin wird er unter falschem Namen ein Diener des Sheriffs. Er prügelt sich betrunken mit dessen Koch, überredet diesen, sich Robin Hood anzuschließen und stiehlt mit ihm des Sheriffs Silber. Little John lockt danach den Sheriff zum Versteck der Bande Robin Hoods. Dort wird der Sheriff gefangen genommen und zur Teilnahme an einem gemeinsamen Mahl gezwungen. Er muss schwören, dass er keinem von Robins Gefährten jemals wieder etwas antun werde.

Im vierten Lied muss ein Mönch der St. Mary’s Abtei an einem Mahl mit Robin Hood teilnehmen. Er behauptet, nur 20 Mark bei sich zu haben, doch stellt sich bald heraus, dass er in Wirklichkeit 800 Pfund mit sich führt. Robin Hood nimmt dem Gottesmann dieses Geld ab und erlässt dafür dem verspätet eingetroffenen Ritter die Rückzahlung der geliehenen Summe. Als der Ritter den Geächteten hundert Bogen mit Pfeilen schenkt, zahlt ihm Robin Hood die Hälfte der geraubten 800 Pfund.

Im fünften Lied arrangiert der Sheriff einen Bogenschützen-Wettbewerb, um Robin Hood in eine Falle zu locken. Robin gewinnt den Bewerb und flieht mit seinen Gefährten, um einer Gefangennahme zu entgehen, zur Burg von Richard at the Lee, dem er geholfen hat und dessen Name nun erstmals erwähnt wird. Der Sheriff kann die Gesetzlosen daher nicht ergreifen und führt Klage vor dem König, der Robin und den Ritter zur Rechenschaft ziehen will.

Im sechsten Lied unternimmt der Sheriff eine letzte Anstrengung, um Robin Hood zu fangen, indem er Richard of Lee gefangen nimmt und ins Gefängnis wirft. Robin eilt auf Aufforderung von Sir Richards Gattin zur Rettung des Ritters, tötet den Sheriff und befreit Richard.

Im siebten und achten Lied begibt sich König Edward selbst mit einigen Begleitern, als Mönche verkleidet, in den Sherwood Forest, um sich von Robin Hood ergreifen zu lassen. Tatsächlich lauert der Bandenchef dem verkleideten König und dessen Männern auf und nötigt sie, mit ihm zu speisen. Während des anschließenden Bogenschieß-Wettbewerbs verfehlt Robin das Ziel und muss sich zur Strafe vom „Abt“ eine Ohrfeige verpassen lassen. Dann gibt sich der König zu erkennen, begnadigt Robin und macht ihn zu einem Mitglied seines Hofstaates. Doch bald sehnt sich Robin nach dem früheren Leben zurück, täuscht den König, kehrt in den Wald zurück, sammelt wieder seine Bande und lebt mit ihr 22 weitere Jahre im Wald.

Das Ende der Gest schildert den durch die Priorin von Kirklees an Robin Hood verübten Verrat. Auf Anstiften ihres Liebhabers Sir Roger of Doncaster lässt die Priorin Robin bei einem Aderlass heimtückisch verbluten.

„A Gest of Robyn Hode“ ist damit so etwas wie die Blaupause der modernen Robin Hood Geschichten. Viele der hier verarbeiteten Themen und Stories (wie die des armen Ritters) finden sich auch in unser Inszenierung. Auch dass der König am Ende im Wald mit Robin Hood einen Bogenwettkampf durchführt, findet sich bei uns wieder. Aber natürlich in anderer Form.

Robin Hood und Guy of Gisborne – die dritte Ballade

Übersetzt aus en.wikipedia.org

Die Kinderballade „Robin Hood und Guy of Gisborne“ stammt aus dem Jahr 1650. Ihre Ursprünge reichen jedoch viel länger zurück, wenn man die Ähnlichkeiten mit dem Stück aus dem Jahr 1475 betrachtet, von dem ein Fragment in der Bibliothek des Trinity College in Cambridge aufbewahrt wird.

Worum geht’s?

Robin Hood und Little John gehen durch den Wald. Robin erzählt von einem Albtraum, den er hatte, von zwei Männern, die ihn angriffen. Während sie reden, entdecken sie einen fernen Fremden, der an einem Baum lehnt. Little John sagt Robin, er solle warten, während er sich dem Fremden nähert, doch Robin protestiert, als ob er der Feigheit beschuldigt würde, und sagt John, dass er sich am liebsten den Kopf einschlagen würde. John marschiert verärgert davon und wird sofort vom Sheriff von Nottingham gefangen genommen und an einen Baum gefesselt, um gehängt zu werden. Währenddessen geht Robin auf den Fremden Guy of Gisborne zu, der in ein Pferdefellgewand gekleidet ist.

Guy ist ein angeheuerter Killer, der Robin Hood sucht. Sie veranstalten einen Schießwettbewerb und Robin gewinnt mit Leichtigkeit. Robin identifiziert sich als „Robin Hood aus Barnsdale“ in South Yorkshire gegenüber dem misstrauischen Kerl und die beiden streiten sich. Als Robin stolpert, ersticht Guy ihn, aber (nach einem kurzen Gebet zu Maria) tötet Robin ihn mit seinem Schwert. Er legt das Pferdeleder an, schneidet Guy den Kopf ab, klebt ihn an die Spitze seines Bogens und schlitzt das Gesicht auf, sodass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Dann bläst er in Guys Horn, um dem Sheriff den Sieg zu signalisieren. Als Guy verkleidet und mit etwas, das er als Robin Hoods Kopf ausgibt, macht sich Robin auf den Weg, um Little John zu retten. Er überzeugt den Sheriff davon, Little John töten zu dürfen, schneidet ihn jedoch stattdessendie Fesseln los. John verbeugt sich dann und schießt dem Sheriff durchs Herz.

Guy von Gisborne gilt als einer der klassischen Schurken in vielen Adpationen und Geschichten. Insbesondere in der Liebes-Dreieickgeschichte Robin – Marian – Guy spielt er eine Rolle. Bei uns ist Guy von Gisborne noch einmal anders in Szene gesetzt. Als die rechte Hand des Königs, ist er für „Spezialoperationen“ zuständig und kümmert sich mit seinen Mannen um die „Drecksarbeit“. Die Maskerade-Szene aus der Ballade gibt es bei uns trotzdem – auch wenn in anderer Besetzung. Bei uns ist es der abtrünnige Hood Rook, der hier hier die Finte ausführt und so den König und seine Gesandtschaft direkt in Bedrängnis bringt.

Robin Hood und der Töpfer – die zweite Ballade

Die Handlung spielt im Nordengland des wahrscheinlich 13. oder frühen 14. Jahrhunderts, doch fehlt ein Hinweis für eine genauere zeitliche Einordnung. Der Beginn der Ballade stellt ebenso wie jener von Robin Hood and the Monk eine dichterische Verherrlichung der sommerlichen Natur dar. Anschließend wird berichtet, dass Robin Hood und seine Bandenmitglieder einen Töpfer auf den Wald zufahren sehen, der ihnen noch nie Wegzoll bezahlt hat und dazu aufgrund seiner Kampfkünste laut der Meinung von Robin Hoods treuem Freund Little John auch nicht genötigt werden kann. Dies reizt den Bandenführer zum Abschluss einer Wette mit Little John, dass er den Töpfer besiegen könne. In der sich danach entspinnenden Auseinandersetzung unterliegt der schwertkämpfende Robin Hood dem stockfechtenden Töpfer und muss seine Wettschuld begleichen.

Nachdem Robin Hood sich nun verkleidet hat, indem er sein Gewand mit dem des Töpfers tauscht, macht er sich mit dessen Ware auf den Weg nach Nottingham und bietet die Töpfe vor dem Haus des Sheriffs zu einem Spottpreis an. So wird er seine Ware bald los und macht die letzten fünf Töpfe der Frau des Sheriffs zum Geschenk. Daraufhin von dieser zum Essen eingeladen kommt er mit dem Sheriff ins Gespräch und gewinnt einen Bogenschützenwettbewerb. Er behauptet gegenüber dem Vertreter der Obrigkeit, dass er Robin Hood kenne und stimmt zu, den Sheriff zu dem Geächteten zwecks dessen Inhaftierung zu führen.

Am nächsten Morgen begibt sich Robin Hood mit dem Sheriff in den Wald, bläst in sein Horn und alarmiert damit seine Gefährten. Diese kommen herbei, umringen den Sheriff und erleichtern ihn um seine Wertsachen und sein Pferd, lassen ihn aber aufgrund des gastfreundlichen Benehmens seiner Frau gegenüber Robin Hood wieder ungehindert abziehen. Dem Töpfer zahlt der Bandenführer für dessen Waren einen weit überhöhten Preis, nämlich zehn Pfund, und die Männer beschwören einander ihre Freundschaft.

Die ganze Ballade in Englisch: https://d.lib.rochester.edu/teams/text/robin-hood-and-the-potter

In dieser Ballade blitzen schon deutlich mehr Eigenschaften des Robin Hoods auf, wie wir ihn heute zu kennen meinen. Wetten, ausgeglichene Kämpfe, Gewitzheit und Abenteuerlust sowie eine große Portion gesunde Resepkt- und Furchtlosigkeit zeichnen Robin Hood aus. Auch diese Geschichte begegnet uns in unserer Erzählung. Dieses Mal ist sie zudem verwoben mit dem ersten Aufeinandertreffen mit Marian, die nachher selber die Töpferwaren verkaufen soll (um das Geld für ihren sicheren Transfer nach Nottingham einzuspielen), was in einen aberwitzigen Unterbietungswettstreit zwischen ihr und demjenigen, den sie als Robin wahrnimmt, mündet.

Robin Hood und der Mönch – die „erste“ Ballade

(aus Wikipedia.org)

Die spätmittelalterliche Ballade beginnt mit einer dichterischen Verherrlichung des Sommers. Robin Hood kann dem Begehren, wieder einmal die Messe zu hören, nicht widerstehen. Er will sich zum Kirchenbesuch nach Nottingham begeben, wird aber von seinem Getreuen Much dem Müllersohn darauf hingewiesen, dass ein solcher Ausflug auch seine Risiken berge; schließlich sind er und seine Gefährten, die „Merry Men“, alle Geächtete. Der Räuberhauptmann lehnt es aber ab, mit mindestens zwölf Bandenmitgliedern loszuziehen und begnügt sich damit, seinen treuesten Freund Little John mitzunehmen. Unterwegs veranstalten die beiden mit ihren Bögen ein Wettschießen, in dessen Verlauf Robin Hood bestreitet, dass Little John gesiegt habe. So begleicht er seine Wettschuld nicht und setzt seinen Weg zornig allein fort. In Nottingham besucht Robin Hood wie geplant den Gottesdienst in der Marienkirche, wird dabei aber von einem Mönch, den er einmal ausgeraubt hat, bemerkt und an den Sheriff verraten. Dieser kommt mit einer Übermacht und stellt Robin Hood zum Kampf.

An dieser Stelle bricht der Text des Manuskripts ab und setzt erst wieder mit der Schilderung der Erschütterung von Robin Hoods Männern ob der Nachricht von der Gefangennahme des Bandenchefs ein. Trotz seines vorangegangenen Streits mit Robin Hood zögert Little John nicht, ihm zusammen mit Much zu Hilfe zu eilen. Sie stoßen auf den verräterischen Mönch, der gemeinsam mit einem kleinen Pagen den (nicht namentlich genannten) König über die Verhaftung Robin Hoods informieren soll. Little John und Much behaupten gegenüber dem Gottesmann und dessen Begleiter, Opfer Robin Hoods geworden zu sein und ziehen mit ihnen los, angeblich, um sie zu beschützen. In der Folge töten sie nicht nur den Mönch, sondern auch seinen Pagen, obwohl dieser erst halbwüchsig ist, denn er soll nichts ausplaudern können.

Anschließend bringen Little John und Much die Briefe des getöteten Klerikers, in denen Robin Hoods Inhaftierung verkündet wird, selbst zum König, dem gegenüber sie vorgeben, dass der Mönch unterwegs gestorben sei. Der König übergibt ihnen Geschenke, sein Siegel und die Anweisung, der Sheriff solle ihm den in einstweilen sichere Verwahrung genommenen Anführer der Geächteten überstellen lassen. So ist es Little John und Much möglich, sich als vermeintliche königliche Boten auszugeben. Sie suchen den Sheriff von Nottingham auf und bringen vor, dass der Mönch nicht gekommen sei, weil ihn der König zum Abt ernannt habe. Nachdem sich der getäuschte Sheriff bei einem anschließenden Gelage betrunken hat, töten sie den Gefängniswärter und fliehen mit ihrem Bandenchef.

Nachdem dieses Befreiungsmanöver gelungen ist, führt Little John aus, dass er seinem Anführer einen guten Dienst im Austausch für dessen schlechten erwiesen habe. Dies erkennt Robin Hood an und schlägt vor, dass Little John an seine Stelle als Räuberhauptmann treten solle, was dieser zurückweist. Als dem König die Geschichte von der Flucht Robin Hoods zu Ohren kommt, ist er erzürnt, gesteht aber ein, dass Little John der treueste Mann in ganz England sei und zieht keine weiteren Konsequenzen.

Diese erste überlieferte Ballade beschreibt einen Robin Hood, der unserem heutigen Bild in so vielen widerspricht. Es ist eine der wenigen Male, dass Gegner (der Mönch) und sogar „undschuldig Beteiligte“ (der Page) erschlagen werden. Die Grundmechanik der Geschichte findet sich bei uns jedoch auch wider. Die Priorin Abbey verrät „Robin Hood“ (oder besser ihren Bruder, den sie dafür hält) an die Staatsmacht, um sich selbst aus der Schußlinie zu nehmen. Um die Mitstreiter*innen zu befreien, machen sich zwei aus der Gruppe auf, um dem König eine Überstellungsvollmacht zu entlocken, mit der sie im späteren Verlauf tatsächlich die Gefangenen befreien können.

Hier findest du die englische Version der Ballade. (https://d.lib.rochester.edu/teams/text/robin-hood-and-the-monk)

Über die Legende

Robin Hood ist eine Legende. Über Jahrhunderte werden seine Geschichten erzählt – mündlich überliefert, in Balladen verschriftlicht, als Roman, als Film, als Kunstwerk verarbeitet. Die Forschung ist sich relativ sicher: ein einziges historisches Vorbild gibt es wohl nicht. Zu unterschiedlich sind die Erzählungen, was Orte und Zeiten angeht. Auch die Prägung der Figur ist je nach Zeitalter anders – wobei sie immer eint, dass Robin Hood und seine Truppe als smarte Außenseiter immer wieder bestehende Strukturen ins Wanken bringen. Damit treffen die Geschichten einen universellen Nerv, der über die Zeiten Bestand hat.

Was heute als ziemlich sich gilt: die Erzählungen kommen aus der Mitte des „einfachen Volkes“ und damit unterscheidet sich die Erzählweise deutlich von denen der großen antiken Tragödien, die meist von gebildeten Dichtern für eine priviligierte Schicht geschrieben wurden. Die Robin Hood Erzählungen kommen aus den Maifestspielen, und es gilt als gesichert, dass sie im Mittelalter vielfach an unterschiedlichsten Orten dargebracht worden sind, meist übrigens, um Geld einzusammeln, für einen gemeinschaftlichen Zweck. Dabei konnte es mitunter auch rau und derb zugehen, mit ein Grund, warum die Maifestspiele im späteren Verlauf vom Klerus unterbunden worden sind. Dennoch hielten sich die Geschichten des Robin Hood und seiner tapferen Männer – allen voran Little John und Bruder Tuck. Erst später kam Marian als einzige weibliche Figur dazu.

Mitte des 15. Jahrundert findet die Forschung die ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Die Ballade „Robin Hood und der Mönch“ gilt als die älteste schriftlich aufgezeichnete Ballade. Die Dichtkunst ist einfach und unterscheidet sich deutlich von denen der höfischen Dichtkunst. Die Verse reimen sich in den frühen Balladen nur auf die zweite und vierte Zeile, bei späteren Balladen ergänzt ein Reim in der dritten Zeile etwas mehr Pfiff. Auch finden sich nur selten aussagestarke Wörter und packende Metaphern. Es kann mitaus sogar vorkommen, dass reimende Verse inhaltsleer sind. All das bleibt ein Beleg dafür, dass Robin Hood eine Geschichte aus dem Volk ist. Und genau diese Perspektive verleiht der Legende offensichtlich ihren besonderen Reiz.

Die vier ältesten Balladen sind die geschichtliche Basis für unser Theaterstück. Die Handlungsmechaniken dieser Balladen finden sich bei uns wieder, indem sie miteinander verwoben eine ganz neue Perpsektive auf Robin Hood geben und das würdigen, was er schon immer war: keine historische Persönlichkeit, sondern eine künstliche Figur (doch dazu später mehr).

In den kommenden Wochen wollen wir euch hier die vier Balladen, die wir unserem Theaterstück zu Grunde gelegt haben, näher vorstellen:

Robin Hood und der Mönch (ca. 1450)

Robin Hood und der Töpfer (ca. 1500)

Robin Hood und Guy von Gisborne (ca. 1500)

Eine Heldenerzählung von Robin Hood (Ca. 1500)

Noch 3 Tage bis Medea – Reflections

Du willst dich vorab schon einmal einstimmen und dich etwas vorbereiten?

Hilfreiche Informationen (Parken, Zeiten, wichtige Hinweise) rund um deinen Besuch haben wir dir hier zusammengefasst.

Unseren Trailer kannst du gerne hier noch einmal anschauen.

Wenn du dich etwas einlesen willst, fassen wir dir hier noch einmal kleine Artikel aus der Reihe „Gedanken zum Stück“ zusammen, die wir in den letzten Monaten gepostet haben:

Machtlos gemacht zu werden, zerstört nicht deine Menschlichkeit

Skript der TV-„Comedy“-Show „Nanette“ von Hannah Gadsby (Netflix 1018) – eine starkes Plädoyer für Menschen, die sich wieder vollständig neu aufrichten mussten und über die Bedeutung von Erzählungen.

Warum Theater in der Kirche?

Gedanken zu unserer Spiritualität und warum KjG Theater genau hier in ein Gotteshaus gehört.

Über den Titelzusatz „Reflections“

Warum heißt das Stück im zweiten Teil „Reflections“ – es hat etwas mit unser Erzählweise zu tun.

Auf Reisen mit Medea

Dieser und die drei Folgebeiträge (Iolkos, Korinth und Kolchis) beleuchten noch einmal die zentralen Orte in der Handlung und geben hilfreichen Hintergrund.

Zeitlose Werte

Warum es wichtig ist, sich mit alt-griechischen Stoffen auseinanderzusetzen und welche Bedeutung sie für uns bis heute haben.

Das große Trotzdem

Warum es sich dennoch lohnt, in diesen Tagen der (Dauer-)Krisen optimistisch und zuversichtlich zu bleiben.